漢方薬とは?

漢方のこと、知ってください

漢方医学は中国の『中医学』を参考にしていますが、日本が独自に進めてきたものです。

そのため、身体にかける負担は少なく、健康な体作りに役立つ方法として大きな意味を持っています。

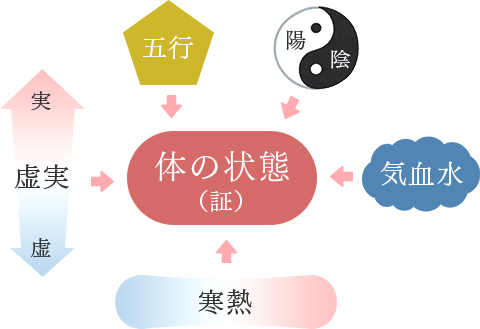

1人ひとりの体に合った薬

西洋医学では、病態を考えた治療で個人差を考えた治療ではありません。

漢方医学では地域性・季節性・個人差を重視し、これに適する治療を行っていきます。

地域性とは、『島国である日本は湿度が高い』ということや、『マンションに住んでいる』『戸建てに住んでいる』といった居住の設備の差をいいます。

季節性とは、日本の四季による変化をいいます。

個人差とは、人はぞれぞれ父母から受け継いでいる先天の素因のちがいや、育ってきた環境や栄養をどのように摂ってきたかなどをいいます。

生後から現在に至るまでの環境には差があり1人ひとり異なりますので、同じ体質を持つ人間は2人とは存在しないのです。

例えば、女性を例にとると、妊娠・出産時の体質の変化はもちろん、同じ人でも毎月の排卵・月経の度に微妙に体質が変化します。

そういった些細な差をきちんと捉えながら治療をするのが漢方医学です。

漢方薬って、どんな味?

漢方の薬は『苦い』というイメージが強いようですが、全ての漢方薬が苦いわけではありませんし、苦い物には意味があります。

例えば、ゴーヤの苦みは体の熱を取ることから、気温が高い沖縄で愛されている食品です。漢方の苦みも熱を取り除く効果を持っていますから、風邪を引いた際などに飲む漢方薬にはやはり苦みが含まれているものがあります。つまり漢方薬は味にも根拠があるのです。